【INFL】インフレの恩恵を受ける銘柄で構成したアクティブETF

2021年秋以降インフレが金融マーケットの将来を左右しそうな言葉になっています。

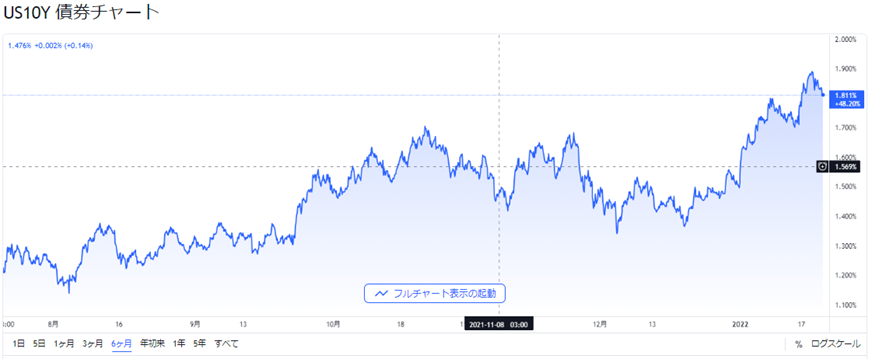

確かに米国10年債の金利は2021年秋以降、じわじわ上昇してきました。

出典:Trading View

このような状況を想定していたのでしょうか。2021年初頭に設定された、インフレで恩恵を受ける銘柄群で構成されたETFがあります。“Inflation Beneficiaries ETF”、ティッカー【INFL】です。

米国Horizon Kinetics社が運用しています。Horizon Kinetics社はニューヨークに本社を置く、1994年に設立された運用会社です。

【INFL】は2021年1月11日に設定されました。ベースとなるインデックスが無い、いわゆるアクティブETFです。マーケットはNYSE arcaです。

インフレの恩恵を受ける産業を不動産、農業、エネルギー、貴金属などと、あらかじめ定義し、直接、間接的な恩恵を受ける企業をセレクトしています。

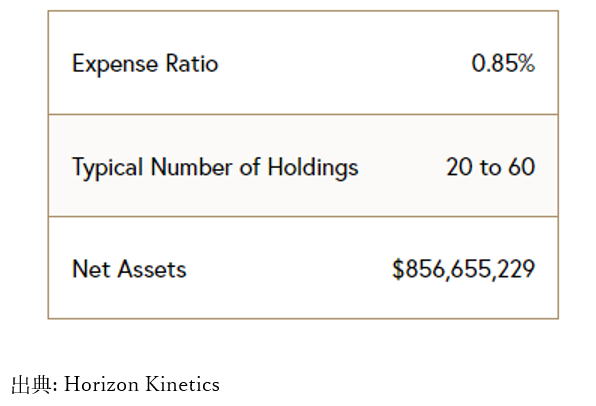

INFLの経費率、構成銘柄数など

20~60銘柄を選択するためのプロセスが発生しているため、経費率は0.85%とやや高めです。

直近の純資産は日本円で約1,000億円といったところですので、現時点ではそれほど規模が大きいETFではありません。

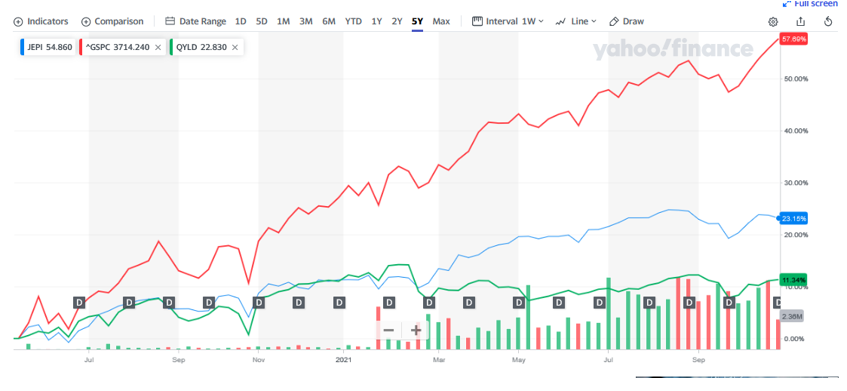

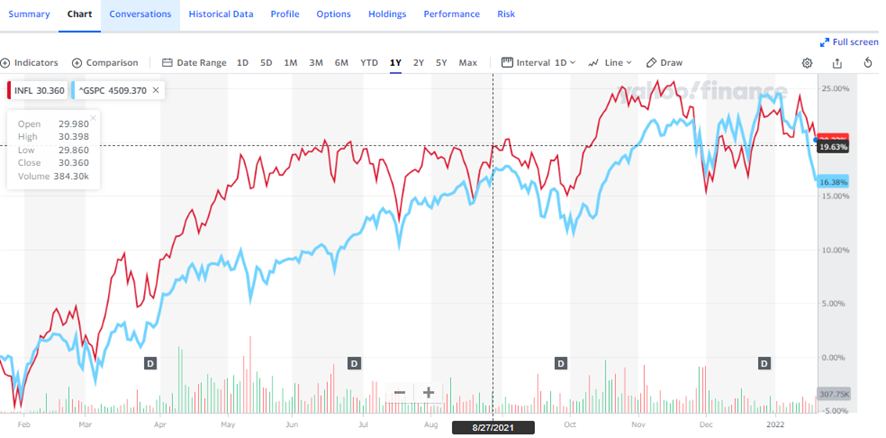

INFLとS&P500の比較チャート

設定されてから約1年ですので、過去1年のチャートをS&P500と比較してみました。

赤が【INFL】です。

おおむね好調に推移しているようで、現時点では銘柄選択の結果はそれなりにあったように思えます。

出典:US版 Yahoo Finance

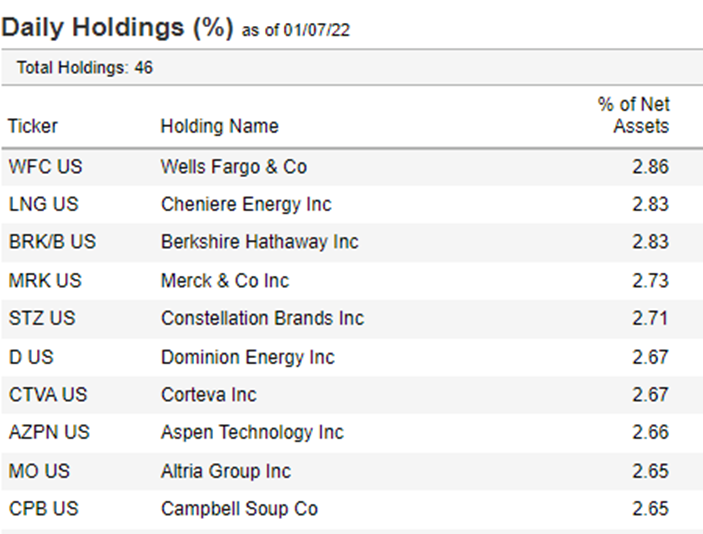

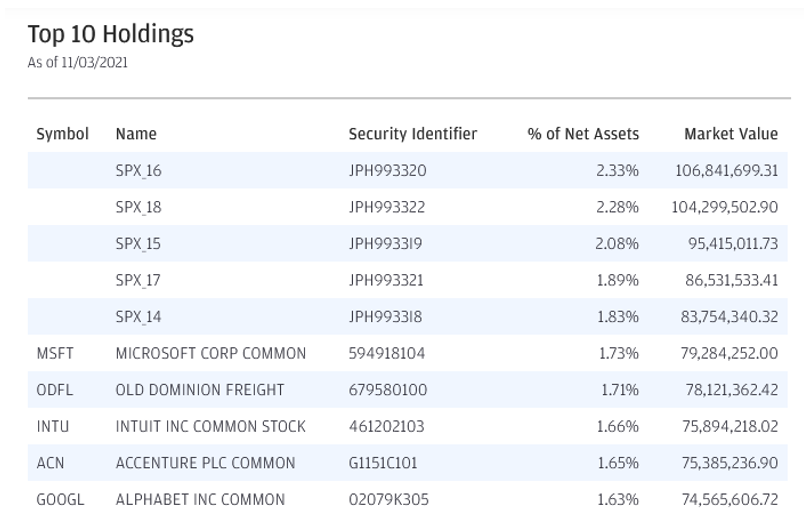

INFLの構成銘柄

【INFL】は世界各国の株式を投資対象としています。上位10銘柄は以下のとおりです。

見慣れない名前が多いと感じますので、少し触れておきます。

【CRL】 チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル

米国マサチューセッツ州に本社を置く新薬創出支援企業です。NYSEに上場しています

【PSK CN】プレーリースカイ・ロイヤルティ

カナダのエネルギー関連会社です。トロント証券取引所に上場しています。

【ASX AU】 オーストラリア証券取引所

その名の通りです。日本でいえばJPXのようなものです。オーストラリア証券取引所に上場しています。

【VNOM】バイパー・エナジー・パートナーズ

米国テキサス州に本社を置く石油・天然ガス会社です。NASDAQに上場しています。

【DB1 GR】ドイツ証券取引所

その名のとおりです。【ASX AU】と同様です。DAXの算出を行っていることでも知られています。ドイツ証券取引所のXetra(クセトラ)に上場しています。

【ICE】インターコンチネンタル・エクスチェンジ

米国の証券取引所です。当ブログでも【ICE】をご紹介しています。NYSEに上場しているS&P500採用企業です。

【ADM】アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド

米国イリノイ州に本社を置く農業関連企業です。NYSEに上場しているS&P500採用企業です。

【FNV】フランコ・ネバダ

カナダ トロントに本社を置く資源採掘権取得および投資会社です。米国、カナダ、メキシコ、南アフリカで主に事業を展開しています。NYSEに上場しています。

【TPL】テキサス・パシフィック・ランド・トラスト

米国テキサス州に本社を置くエネルギー企業です。利益は、主に土地の販売、石油とガス使用料、地役権、放牧や数々のリース、受取手形の利息、および投資の利子から派生しています。NYSEに上場しています。

【WFG】ウエスト・フレイザー・ティンバー

カナダ バンクーバーに本社をおく製材会社です。カナダ西部および米国南部に製材所を保有し、トウヒ、マツ、モミやイエローパインの林業、木材製品の生産・製造を行っています。NYSEに上場しています。

エネルギー関連と証券取引所が目立つ構成です。下位には、シンガポール証券取引所、ユーロネクスト、JPXといった証券取引所銘柄もありました。

【INFL】をどのように活用し、投資に生かすか

非常に個性的で面白いETFだと思いますが、残念ながら【INFL】は日本のオンライン証券大手3社で取引できません。

構成銘柄はすべて公開されています。【INFL】は「インフレで恩恵を受ける」とプロの投資家が考えている銘柄群ですので、個別株投資のヒントにはなるかもしれませんね。

たまにはポピュラーなインデックスだけでなく、このような個性があるETFの属性を知ることも面白いですね。

関連記事です。

世界の鉄鋼生産ランキングです。

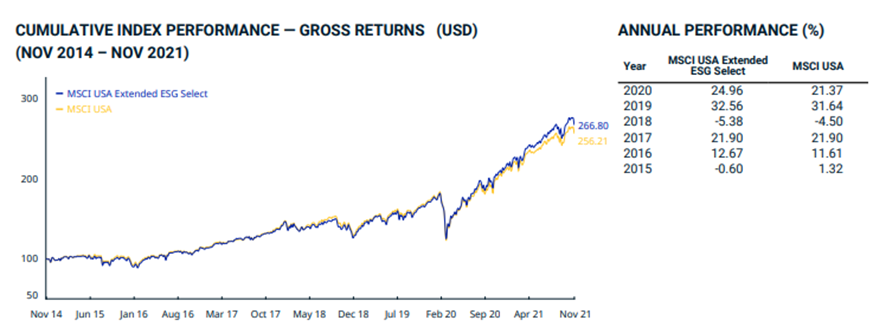

こちらはESGをテーマとしています。

メタバースをテーマとしたETFです。