投資信託から米国ETFへの乗り換えデメリット

投資信託よりもETFのほうが私は優れていると思っています。そのため、買うならば最初からETFを買ったほうがよいです。このように自信をもって言えるようになったのは、米国株・米国ETFも特定口座対応になったというのが大きいです。

ネット証券各社の特定口座対応はまちまちで、私がメインに使っているSBI証券もようやく2016年から対応しました。

そのため私の持ち株は古いものはほとんど一般口座のままです。いったん売却して特定口座に入れなおさない理由は2つです。

- 利益確定の税金が20%かかる

- 外国税額控除をするので確定申告が必須

この2つの理由からです。

持ち株の利益確定の税金が20%かかる

米国株は配当は米国で源泉徴収10%を取られますが、売買益に関しては取られません。日本株と同じように、利益に対する20%を税金として納めることになります。例えば、300万で買った株が400万になったとします。

すると、差額が100万円です。100万円が売買益ですから、そのうち20万円が税金になります。手取りの利益は80万円ということです。この20%はなかなか大きな数字です。

数年前までは軽減税率が適用になっており、10%の課税でしたが株価回復と共に20%の課税に戻っています。

外国税額控除をするなら確定申告が必須

外国税額控除を受けようと思うならば、確定申告が必須になっています。そのため、米国株投資と確定申告は投資額にもよりますがほとんどセットと言って良いでしょう。

もし投資額が小さく、確定申告の手間賃のほうが大きいと感じられるならば、外国税額控除を放棄してしまうという考えもできます。

そうすれば、確定申告の手間は省けることになります。

こうしたことを踏まえて、ご質問を紹介します。今回は投資信託から米国ETFへの買い替えについてということです。

投資信託から米国ETFへの乗り換え

アーリーさんからのご質問

いつも楽しく拝見させて頂き有難うございます。

お忙しい中恐れ入りますが米国ETF投資にあたりいつも疑問に思っている点をたぱぞう様に確認させて頂きたく質問させて頂きました。

質問させて頂きたいことは「米国株配当金の確定申告について」です。

私は2008年頃よりいわゆる「外国株」について投資を始めました。当初より『米国株ETF』にするか日本の外国株インデックス投資(投資信託・日本ETF)にするか迷いましたが、

- 当時仕事が大変忙しく確定申告の手間暇が面倒に感じた事

- 金額が増えたらその段階で再度、投資信託⇒米国ETFにリレー 投資すればよいと判断した事

から日本の「外国株インデックス」投資を選択しました。

しかしながら、その後もものぐさな性格から結局ずっとほったらかしにしてしまいひたすら積み立て、そのまま現在に至ってしまいました。

幸いにも資産は順調に増え続けたため、これを機に早期リタイヤと米国ETFのリレー投資を検討しているのですが、気になったのが米国ETF配当金の税額控除の問題です。

何かの記事で読んだのですが「外国株の税額控除」はほかにも別に収入がないとできないという記事を読んだ記憶があります。

そうであるなら、例えば定年退職をした方等は税額控除ができないという事なのでしょうか?また外国株控除にあたり初心者がほかに何か注意すべき点等はありますでしょうか?お時間ある時で結構なので大変恐縮ですがご教授頂けると幸いです。

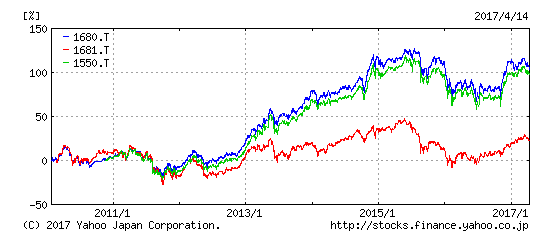

参考として持っているのはETF「1680」「1681」「1550」投資信託「ニッセイ外国株インデックスファンド」等。他に日本個別株・日本個別リート・外国債券を持っています。

外国税額控除は所得が無いと、還付が受けられない

たいへん良い時期から投資をされたという圧倒的な強みがありますね。このブログでは「これから投資を始める」という入口戦略についてのご質問が多いです。それに対して今回は出口戦略です。リタイヤ後の資産の取り崩し・運用方法についてのご質問ということになります。

ちなみに、外国税額控除の計算式はこのようになります

所得税額×国外所得総額/所得総額=「所得税の控除限度額」

そのため、所得税が無い状態、つまり収入が無い状態だと外国税額控除が受けられないということになります。

詳しくはこちらの記事をご覧いただければと思います。これは、これから乗り換えるというときに考慮しておいたほうが良いデメリットです。

利益の出ている投信・ETFの売却は売買益ぶんの税金がかかる

大変良い時期、リーマンショックの直後から投信やETFを買われたという奇跡的なタイミングが利益に大きく寄与していると思われます。

※ヤフーファイナンスから

新興国ETFである1681を除いてMSCIコクサイ・インデックス連動の1681と1550はそれぞれ順当な成果を示していると言って良いでしょう。ニッセイ外国株式もベンチマークが同じですから、似たようなパフォーマンスを発揮しています。

なお、これらの商品も内訳は外国株式ですので配当控除が使えません。

そして、ここまで上昇してしまうと気になるのが売却に伴う税金です。売却益の20%をどうとらえるかで投資方針が変わってきそうです。もし、乗り換え先の米国ETFによる分配金だけで生活ができるならば売却は1回だけなのでスパッと乗り換えても良いでしょう。

しかし、米国ETFに乗り換え、分配金をもらいつつ米国ETFの取り崩しもするようならば、悩ましいことになります。もしその時に上昇していたらさらに利益の20%が税金になるからです。今のままのポートフォリオで取り崩していくならば、一回の税金の支払いで済みます。

投資信託から米国ETFの乗り換えを私ならこうする

大変悩ましいのですが、私ならば5段階に分けて売却、買付を行います。そして、資産の三分の一を米国ETFにします。そこで改めて新しく買った米国ETFと今持っている銘柄との比較をします。

そのパフォーマンスを比べてみて、税金リスクを織り込みつつも明らかに米国ETFのほうが優れているならば、全額乗り換えても良いでしょう。

せっかく利益が出ている商品を一気に売ってしまうのは惜しいです。様子見しながら、パフォーマンスを吟味して米国ETFに乗り換える。もしくは今あるMSCIコクサイ・インデックス連動商品を取り崩していく。

その時のパフォーマンスから結論を出していくという方向になりそうです。

関連記事です。確かに魅力な米国ETF群。キャッシュであれば迷いはないのですが、すでに利益が乗っている商品を売るというところに難しさがあります。

自信を持って買える米国ETFです。ただし、いつかどこかで暴落することは間違いなくあるでしょう。持つリスクと持たざるリスクを勘案してポートフォリオを組むのが肝要です。