テオ【THEO】の運用が非常に面白い

テオに入金し、運用が始まりました。これがウェルスナビなどとはまた少し考え方が違い、結果として非常におもしろい運用であることがわかりましたのでここにご報告します。

ちなみに、たまたま円高傾向の時に入金したので、このところの円安で利益が期間のわりに大きく出ているように見えます。ただ、これは為替が大きいので、永続的なものではないでしょう。

よく、「米国株は今は株高なのではないですか?新規参入しても大丈夫でしょうか?」というご質問をいただきます。私が始めたタイミングは2017年の9月初頭です。

数十年後、本当に今が株高なのか。そして本当に米国株は右肩上がりなのか。それらを証明する良い試金石になると思っています。個人的には15年以上保持するのであれば、いつ買ってもマイナス運用にはほとんどならないと思っています。

こういう安心感を持って取り組める商品はなかなか個人レベルにまでは降りてきません。元本割れリスクを恐れるのは当然で、多くの商品は確信的な利益は計算できません。そういう意味では米国株というのは本当に取り組みやすい、良い投資対象だと思います。

もちろん過度のポジションを今から急に大きく持つことは躊躇されます。キャッシュポジションとの兼ね合いでじわじわと相場に取り組んでいくのがよいでしょう。

テオ【THEO】のポートフォリオ

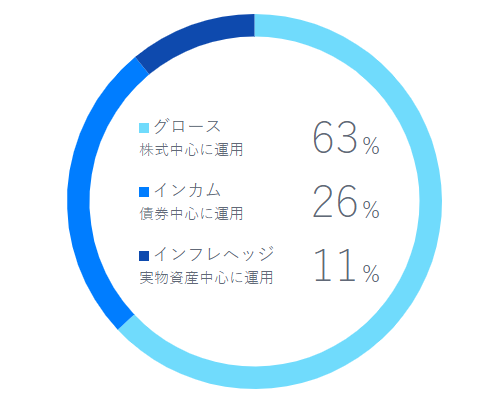

テオの運用、私の設定では株式を多めにしています。

グロース:株式

インカム:債券

インフレヘッジ:実物資産

こういうカテゴライズになっています。すべての運用がETFになっていますので、分散は十分に効いています。グロースとインカムがペーパーアセット、インフレヘッジがハードアセットを証券化したものということですね。

資産運用方針

値上がり益重視の「グロース」に配当・利息重視の「インカム」、インフレ対策の「インフレヘッジ」を組み合わせた資産運用方針を提案します。

この方針を踏まえた、テオの提案はこのようになっています。

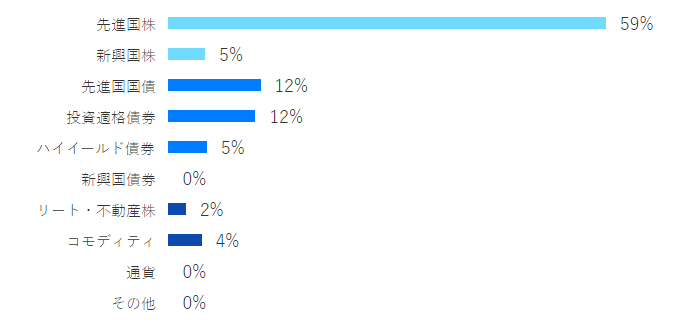

そして、内訳は先進国株式が6割です。

これらを全て米国市場上場のETFで投資します。目に付くのは投資適格債券、ハイイールド債券、新興国株、コモディティでしょうか。どの程度のリスクを取りに行くのか興味があります。

テオ【THEO】の選好するETF群

テオの具体的な銘柄は以下のようになっています。ちなみに、私の初期投資額は30万円です。

| 株式 | ||

| 略称 | 連動指標 | 時価評価額/損益 |

| VOT | 米国の中型の成長株 | 40,523円+1,086円 |

| VOE | 米国の中型の割安株 | 35,188円+1,112円 |

| VTV | 米国の大型の割安株 | 33,640円+1,577円 |

| VPL | アジア太平洋地域の先進国 | 23,013円+900円 |

| EPP | 日本除くアジア太平洋地域の先進国 | 15,830円+480円 |

| EWY | 韓国の大型株・中型株 | 15,641円+945円 |

| EWG | ドイツの大型・中型株 | 14,411円+838円 |

| EWJ | 日本株 | 6,237円+292円 |

| FXI | 中国の大型株 | 5,045円+241円 |

| EWT | 台湾の大型株・中型株 | 4,122円+11円 |

| 債券 | ||

| 略称 | 連動指標 | 時価評価額/損益 |

| TLT | 残存期間20年超の米国債 | 14,127円+114円 |

| LQD | 米ドル建ての投資適格の社債 | 13,556円+267円 |

| MBB | 住宅ローン担保証券 | 12,017円+229円 |

| IEF | 残存期間7-10年の米国債 | 11,999円+139円 |

| SRLN | 米ドル建てのバンクローン | 10,621円+261円 |

| HYG | 米ドル建てのハイイールド社債 | 9,924円+260円 |

| VMBS | 米国政府機関が発行・保証パススルー証券 | 5,929円+115円 |

| IHY | 世界各国の企業のハイイールド社債 | 2,878円+72円 |

| 商品 | ||

| 略称 | 連動指標 | 時価評価額/損益 |

| TIP | 米国の物価連動国債 | 12,791円+239円 |

| IYR | 米国のリート・不動産株 | 9,067円+143円 |

| DBC | コモディティの先物 | 5,190円+201円 |

| IAU | 金(現物) | 4,208円-8円 |

| DBA | 農作物の先物 | 2,145円+91円 |

| SLV | 銀(現物) | 1,817円-39円 |

意外なことに同じロボアドバイザーのウェルスナビとの銘柄重複が殆どありません。今後数十年と持って、比較検討しても面白いかと思っています。どちらが良い、というよりも投資上の思想の違いですので、私は迷ったら両方投資というがベストな気がします。

おそらく、資産成長だと年ごとの評価、あるいは特定の期間ごとの評価で良し悪しが変わってくるでしょう。逆に言うと、さほど神経質にならなくても良いかと思っています。

テオの場合の今のところのメリットは、「個人では買いきれない分散を可能にしている」というところでしょうか。手口を知る、という意味においては良い教材で、今後も参考にしていきたいと思っています。

関連記事です。

テオ【THEO】のメリットデメリットをまとめてあります。私はロボアドバイザーは入金、積立を自動でやってくれるということで前向きに評価しています。自らの投資と比べてみても面白いでしょう。

こちらはウェルスナビの記事です。25年長期運用のシミュレーションは私たち米国株投資家にとっても「そうだよね」という内容で、投資への動機を補強してくれる良資料だと思いました。

ロボアドバイザーが近年充実してきました。自分なりにどのような視点で投資をするのかを考えて始めると良いと思います。私はウェルスナビと今回の記事のテオ【THEO】を始めました。今後も記事でご報告していきます。